慶大の体育会を深掘りしていく連載企画、「What is ○○部?」。20個目となる洋弓部の後編では、チームを支える競技歴8年の髙橋熙主将(商4・慶應)に、アーチェリーを始めたきっかけや競技の魅力、主将としての取り組み、そして王座戦への意気込みについて伺った。

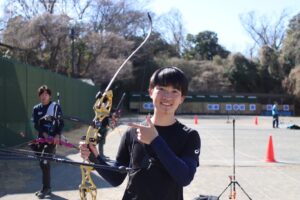

主将の髙橋

――アーチェリーを始めたきっかけを教えてください。

髙橋:競技として本格的に始めたのは、慶應義塾普通部に入学してからです。ただ、最初にアーチェリーを体験したのは小学校4年生の時で、家族旅行で訪れた岩手県の小岩井農場にアーチェリー体験ができる場所がありました。その時に初めて弓を引いたのですが、とても楽しかったことを覚えています。その経験が心に残り、中学受験の際には「アーチェリー部がある学校に行きたい」と考えていました。その中で普通部が候補の一つとなり、入学後に本格的に競技を始め、以来8年間続けています。

――長年アーチェリーを続けてきた中で、競技の魅力はどのような点にあると感じますか?

髙橋:観客の方には伝わりづらいかもしれませんが、矢を放った瞬間に「これは10点に入った」と確信できる時があり、その感覚が最高に気持ち良いんです。あの瞬間は、アーチェリーの大きな魅力の一つだと思います。また、アーチェリーは道具を多く扱う競技で、細かいメンテナンスが必要になります。もともとものづくりや道具の組み立てが好きなので、自分の大切にしている道具を調整しながらスコアを出していく楽しさも、この競技の魅力だと感じています。

――試合では緊張する場面も多いと思いますが、緊張に打ち勝つための方法やルーティーンはありますか?

髙橋:緊張に完全に打ち勝つほどの実力はまだないのですが(笑)、気持ちをコントロールするために呼吸を落ち着かせることを意識しています。一見すると、弓を引く動作の中に呼吸のリズムがあるようには見えないかもしれませんが、構える動作のどのタイミングで息を吸い、どこで吐くのかを練習の段階からルーティーン化することで、体の動きにブレが少なくなることが分かってきました。試合では特に意識していますね。

――アーチェリーは個人競技の側面が強いですが、主将としてチームの団結を高めるために工夫していることはありますか?

髙橋:確かに個人競技の要素が強いのですが、慶應義塾大学洋弓部は部員数が40名と多く、一つにまとめるのが本当に大変だと主将になってから実感しています。そこで、チームをまとめるために「班制度」を導入しています。部員を6つの班に分け、それぞれの班に最上級生を2〜3名配置して後輩の指導やサポートを担当させています。小さな単位で団結力を高めつつ、最終的にはチーム全体が一つの方向を向くことを意識して取り組んでいます。

練習後、班ごとにミーティングをしている様子が印象的だった

――これまでのアーチェリー人生で最も悔しかった経験や挫折はありますか?

髙橋:今がまさに、自分のアーチェリー人生の中で一番苦しい時期だと思っています。中学1年生からずっと「楽しい」という気持ちで競技を続けてきたのですが、最後の1年になり、引退が迫る中で調子が上がらず苦しんでいます。さらに、主将としてチームを引っ張る立場でもあり、求められる結果と自分の実力とのギャップに悩むことも多いです。練習でも思うようにいかないことが増え、葛藤する日々が続いています。

――最後に、王座戦に向けての意気込みをお願いします。

髙橋:自分自身の調子が悪いことへの危機感もありますし、チーム全体としても調子を上げられている選手が少ないという苦しい状況ではあります。しかし、2月・3月の練習メニューは王座戦で勝てるように組み上げた自信がありますし、チーム力も確かにあると思っています。目標である男子3位以内、女子ベスト4以内の達成に向け、チーム全員で全力を尽くします。

王座戦へ向け熱い思いを燃やす

洋弓部を率いる髙橋主将。主将としての責任感と仲間を想う強い気持ちが、部員一人ひとりの力を引き出し、チームを一つにまとめ上げる原動力となっている。集大成となる王座戦に向け、仲間と共に最後まで戦い抜く姿勢が、勝利の的を確実に射抜く瞬間を予感させる。

(取材:鈴木啓護、塩田隆貴、記事:鈴木啓護)