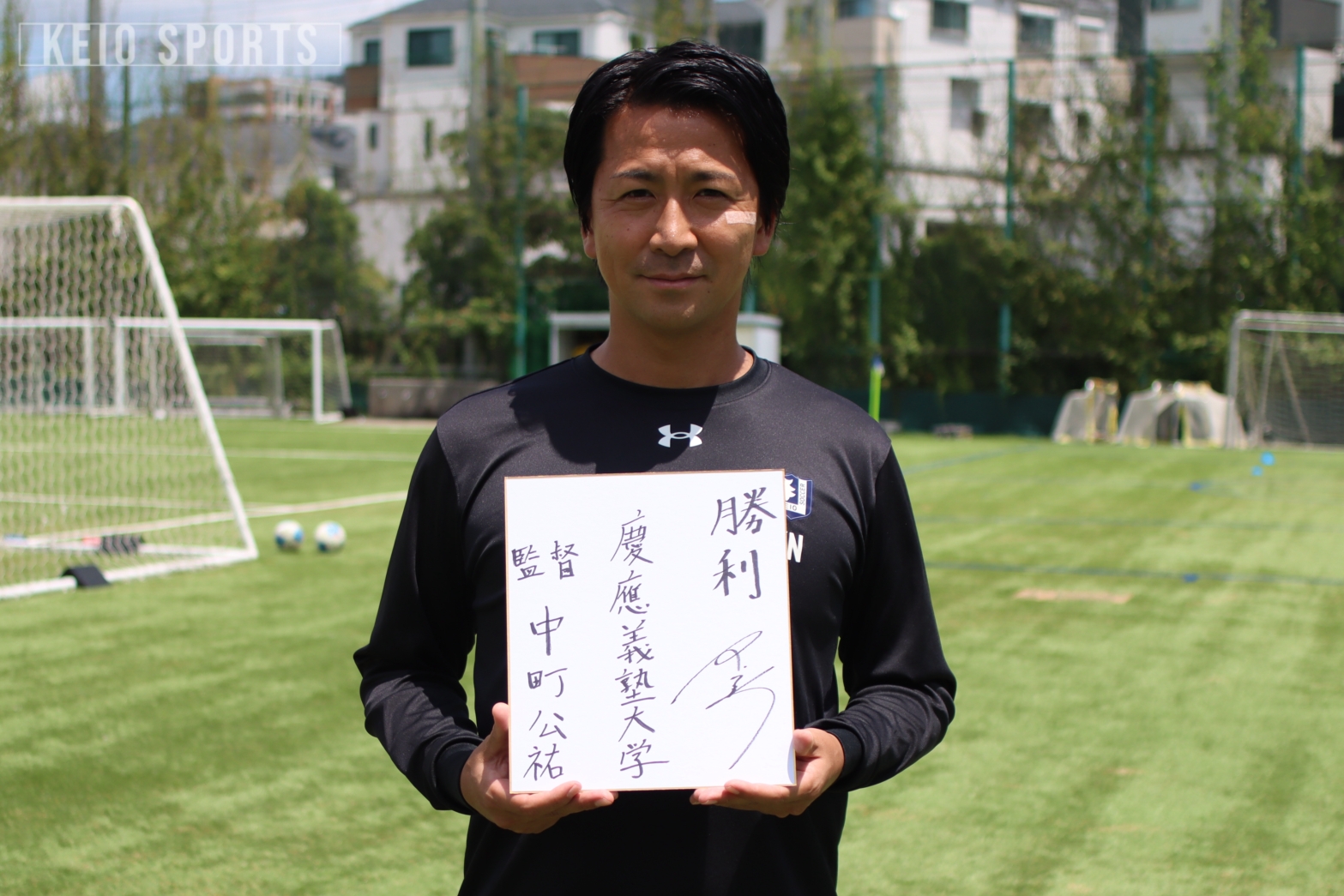

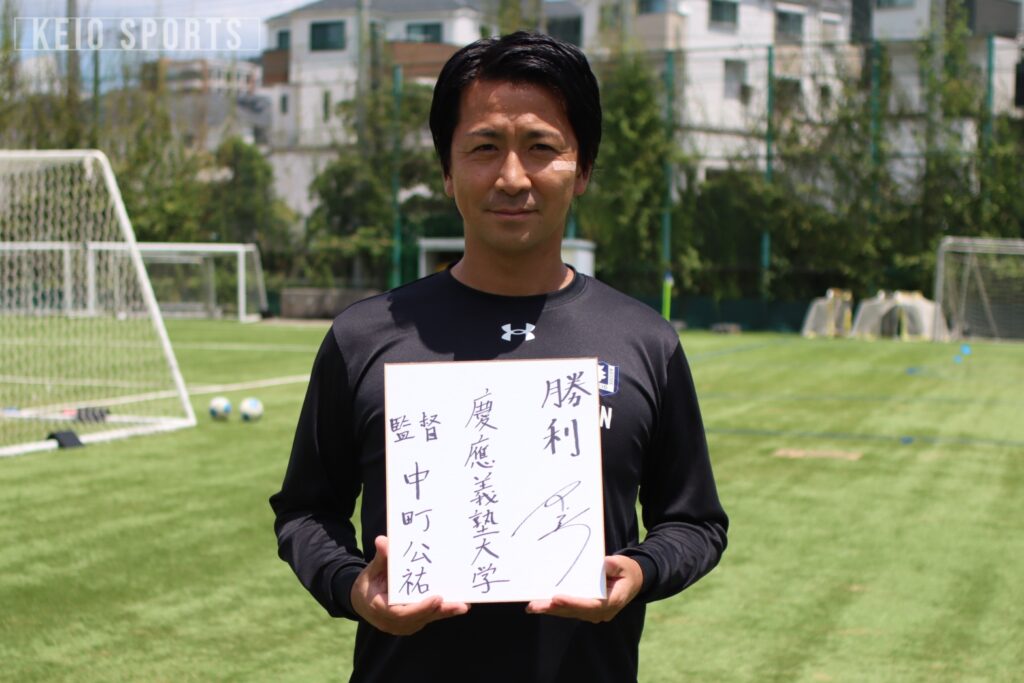

2021年以来5年ぶりの勝利を目指すソッカー部。今年は慶大が1部リーグ、早大が2部リーグ早慶クラシコ直前企画第11弾となる今回は、ソッカー部を率いる中町公祐監督にインタビューを行った。

就任1年目となった昨年、チームを11年ぶりの総理大臣杯出場、4年ぶりの関東大学サッカーリーグ1部昇格に導いた中町監督。成功に満ちたシーズンの中、唯一残った苦い記憶が早慶クラシコでの惨敗だった。異色のキャリアを持つ指揮官は今、リベンジに燃えている。

ーー自己紹介

監督の中町です。

ーー選手時代のキャリアについて

2004年、僕が18歳の時に湘南ベルマーレ入団と慶應義塾大学への入学が同時に決まり、4年後に湘南ベルマーレを戦力外になったタイミングでソッカー部に入部し、2年間プレーしました。大学生として6年を過ごした後、再びプロの世界に戻り、アビスパ福岡で2年、横浜F・マリノス7年、最後はアフリカで5年間プレーしました。

ーーアビスパ福岡ではJ1昇格も経験

プロになってからの4年間、結果が出ずに湘南ベルマーレ退団に至った中で、慶大ソッカー部で「組織人として、自分がどのようにしてチームに貢献できるのか」ということを学んだり、チームを背負うことへの責任感を身に着けることができ、新たな自分としてもう一度プロの世界に挑戦する礎を築くことができました。そこに(アビスパ福岡が)チームとしてJ1へ昇格した、という結果もついてきたので、プロとしてのファーストステップを踏めたという感覚がありました。

ーー横浜F・マリノスからザンビアに移籍した経緯

マリノスに在籍していたころから、慶大の同級生と一緒にアフリカへの支援活動を行うNPO法人に携わっていて「マリノスが試合に勝利するたびにアフリカにサッカーボールを5球贈る」という活動を行っていました。そんな中、実際にガーナを訪問して現地の環境を見た時、アフリカでサッカーをしながら国際支援活動を行うことの意義を感じました。また同時に、プロサッカー選手である自分がアフリカに移籍することが、自分の人生にとっても意義があることだと感じ、この移籍を決断しました。

ーー現役引退から慶大ソッカー部の監督に就任した経緯

元々指導者という職業に興味はなく、選手時代に取得した監督ライセンスも失効していたのですが、慶大ソッカー部で過ごした2年間がなければ、その後のプロとしてのキャリアを歩めなかったと本気で思っていたので、ソッカー部には何らかの恩返しがしたいとは考えていました。かなり前からOBの方々が「ソッカー部創立100周年に向けてチームを強化したい」という旨の連絡をくださっていて、中にはアフリカまで足を運んで自分にオファーをくださる方もいました。当時自分はサッカー選手としての自分を誇りに思っていたので、すぐに現役を引退して、ソッカー部の監督に就任するという決断には至らなかったのですが、自分が選手を続ける姿と、自分がソッカー部の監督として若い学生たちを率いる姿を想像し、後者の現実味が増してきたタイミングで監督になることを決意しました。

ソッカー部への恩返しをしたいと考えていた

ーー就任1年目で2部優勝、1部昇格を果たした

監督はプレイヤー時代と違ってピッチの中には干渉できず、自分次第でチームの結果を変えることができない中で、自分が求めていたことを選手たちが主体となって形にしてくれたことがとても嬉しかったですね。

ーー中町監督が考える「中町公祐のサッカー」とは

僕は、選手としてのキャリアの中でシーズンを通してずっと良いコンディションを保つことができたシーズンは無かったですし、中村俊輔(元日本代表)さんのような「誰もが認める中心選手」という位置付けになったことは一度もありません。そういう選手人生を過ごした中で、自分の中で「サッカーとは自分を磨くツールである」という信念が確立されました。今、選手たちに求めていることもこれと同じで、サッカーを選んだからこそ、ピッチの中や練習に凝縮されているものを各選手の人格形成や自己成長に繋げてほしいと思っています。

ーーピッチ内で表現されている「中町サッカー」から、アンジェ・ポステコグルー氏(J1横浜F・マリノス、イングランド1部トッテナム・ホットスパーなどで監督を務めた)の指導の下、横浜F・マリノスがJ1優勝を果たした際のサッカーと似た要素を感じますが、その影響は

僕は1年だけ彼(ポステコグルー)の指導を受けたのですが、彼は相手の動きに対して自分たちがどう動くべきか、人やボールの動かし方を細かく定めていました。一方、僕が今ソッカー部で強調していることは、ピッチに立っている選手が主体となってプレーを選択することです。採用しているフォーメーションが同じであったり、結果的にピッチで同じようなプレーが表れていたとしても、当時のマリノスのサッカーと今の慶應のサッカーは似て非なるもの、と考えています。

また、「選手の立ち位置の自由度」という観点から見ると、ポステコグルー監督のチームはサイドバックが中央のスペースに潜っていくようなポジションに囚われない動きを特徴としていますが、今我々が表現しているサッカーではあまりそのような動きは見られないですね。

ーー大学サッカーでは全体的に堅守速攻、縦に速いサッカーを志向するチームが多いですが、その傾向を踏襲しない理由は

部員の中にボールを扱う技術に長けている選手が多いこともありますし、自分自身、選手時代に1メートル単位の精密なポジショニングが得意で、「数的優位をどこに作れば効果的か」という物差しをプレーの評価基準にしてきたので、フォーメーションや戦術以前のロジックとして、ポジショニングについては高い基準を要求し続けていますし、その延長線上としてこういうスタイルのサッカーを志向しています。

ーーこのスタイルを確立するためのトレーニング方法

いわゆる「止める、蹴る」のトレーニングも細部にこだわって行いますし、各プレーにおける適切な筋肉の動かし方など、とにかく細かい部分を自分の経験を元に伝えることは意識していますね。ほとんどの部員が今まで教わってきていないであろう緻密な部分にはなりますが、部員のみんなは慶應義塾大学に入学するにあたって沢山勉強をしてきて、物事を考える上でのベースがあるので、良く吸収してくれています。

ーー前期リーグ戦、アミノバイタルカップの振り返り

怪我人が多かったこともありますが、前期リーグ戦で得た勝ち点は我々が想定していたものではありませんでした。ただ、大学サッカーにおいては目標に向かっていく過程も結果と同じくらい重要ですし、下級生から出場を続けている選手が多い今の4年生にとっては貴重な経験だったのではないかと考えています。また、自分自身の話をすると、僕は結果が出ないことに引っ張られてメンタルが崩れるようなタイプではないので、前期リーグ戦の結果もポジティブに捉えていますし、シーズンが終わった時に「良い前期リーグ戦だった」と振り返られるような未来を作っていかなければならないと考えています。

アミノバイタルカップについては、トーナメント方式ならではのヒリつきというか、難しさがありました。自分が学生の頃には出たことが無かったのですが、全国大会(=総理大臣杯:アミノバイタルカップで一定の成績を残すことで出場可能/慶大は2年連続で出場を決めた)は選手たちが成長を感じられる場であり、慶應を代表して戦うことの意義を感じられる大会なので、出場権を確保できてよかったです。

2年連続の総理大臣杯出場へと導いた

ーー前半戦で転換期となったゲームなどはあったか

特にいつの試合で何かきっかけを掴んだ、という感覚はなかったですね。怪我人の影響もあり、昨年までベンチ入りの経験がなかった選手の出場機会も多かった中で、ひとつのきっかけで波を掴んで、というよりは、日々の積み重ねが徐々に成果として現れ始めているという印象です。

ーー1部と2部の違いは

基本的には変わらないですね。個々の選手の体の大きさやフィジカルレベルが若干上がっている印象はありますが、逆に2部の方が特色のあるサッカーを展開するチームが多かったというイメージもあります。

ーー選手時代の早慶クラシコについて

入部期間が2年間と短く、かつ2回目の早慶戦はユニバーシアード(大学日本代表)と被ってしまった影響で、出場したのは1回だけですが、前日のメンバー発表でメンバー外になり、号泣していた部員を見て「これは大変な試合だ」と感じたのを覚えています。ひとつの試合のメンバー発表で涙を流すようなことって、プロの世界でもあまりないですよね。僕はチームに対しての愛着や帰属意識を大切にしているのですが、早慶戦は我々ソッカー部が慶應義塾を背負って試合をするということを最も強く感じられる試合だと思うので、非常に深い意味を持つゲームだと思っています。

ーー昨年の早慶クラシコを振り返って

去年は早慶戦に向けての「持っていき方」を間違えてしまったと反省しています。準備というより「持っていき方」ですね。1万人の観衆の前でプレーをする、ということは結構特殊なのですが、ワセダの選手たちはユース年代から大舞台を経験してきた選手が多い一方で、我々は固かった、、、というわけでもないと思いますが、早慶戦に初めて出場した選手も多かった中で、色んな要素が重なってあのような結果を招いてしまったのかなと思っています。

ーー「持っていき方」とは具体的にどんなことか

練習の組み方や練習試合の組み方もそうですし、、、あとは、、、これは本人のせいというわけではないですし、他の部員たちに「それもあったから」とは絶対に言いたくないですけれど、健人(塩貝健人/昨年8月に慶大ソッカー部を退部し、オランダ1部NECナイメヘンへ移籍)の移籍も重なって、バタバタしたまま早慶戦を迎えてしまった、ということですね。

ーー塩貝選手の話題が出たが、現在の塩貝選手の活躍をどう見られているか

彼は大学サッカーの中ではフィジカルレベルが突出していました。また、野性的にストライカーとして振る舞う部分と、チームのタスクをこなすという部分と、ソッカー部という組織における立ち振る舞いと、1年半という短い時間の中でも彼は様々なものを吸収したと思います。彼はプロを含む他のチームでは足の速さを活かしてウィングとして起用される見込みだったのですが、僕としては、彼は性格的にセンターフォワードとして圧倒的な選手になるべきだと思っていたので、ワントップに固定しました。それから、チームの中心として、試合に出たら足をつっても90分フルで出場してもらうことにこだわっていました。彼はこれから活躍していく選手だと思いますし、もっともっとビッグな選手になってほしいと願っています。

ーーワセダの監督は横浜F・マリノス時代の盟友である兵藤慎剛(平19卒・スポ)。意識することは?

我々は去年2部から1部に上がって、ワセダは上がれなくて、という状況で早慶戦を迎えることになりますが、僕は慶大が1番であると思っている一方で「早慶両校が、そして俺と兵頭が、大学サッカーの先頭を走っていなければならない」という思いも強いんです。そういう意味で、今年ワセダが2部から1部に昇格してくれることを願っています。リーグ戦の対戦がない中で迎える一発勝負の早慶戦なので、絶対に負けられませんね。

ーー早慶クラシコに向けての抱負

ソッカー部員のみならず、見に来てくださる方々全員が、慶應義塾の一員であることということを感じられる舞台が早慶クラシコであると考えています。また、塾生・塾員の方々が持っている慶應義塾への帰属意識は、一般的なファンベースが自分の好きなチームに対して持っている感情より強いと確信しています。昨年、見に来てくださった全ての慶應関係者に残念な思いをさせてしまったので、今年はしっかりワセダに勝って、若き血を歌って、そして何より、学生たちが喜んでいる姿を見たいですね。

なんとしてでも「勝利」を

ーーありがとうございました

(取材:髙木謙)