この度、関東の大学から集まったスポーツ新聞部の学生記者たちが、合同で池井戸潤氏にインタビューを実施した。参加したのは、慶應スポーツ新聞会を含む、関東の9大学の新聞部員たち。それぞれが異なる競技を取材するなかで、スポーツと物語の接点に関心を持つ記者ばかりだ。取材は、学生たちが順番に質問を投げかける形式で進行。池井戸氏は終始ざっくばらんに、そして時に笑いを交えて、執筆の背景や創作の哲学を語ってくれた。本記事では、その貴重なお話から、作家としての信念や箱根駅伝へのリスペクト、そして「書く」ということへの思いに迫る。

「池井戸 潤(いけいど・じゅん)」

作家。1963年、岐阜県生まれ。慶應義塾大学卒。98年『果つる底なき』で江戸川乱歩

賞を受賞し作家デビュー。2010年『鉄の骨』で吉川英治文学新人賞、11年『下町ロケ

ット』で直木賞、23年『ハヤブサ消防団』で柴田錬三郎賞を受賞。

主な作品に、「半沢直樹」シリーズ(『オレたちバブル入行組』『ロスジェネの逆襲』ほか

)、『シャイロックの子供たち』『空飛ぶタイヤ』『民王』『ルーズヴェルト・ゲーム』『七つ

の会議』『陸王』『ノーサイド・ゲーム』『花咲舞が黙ってない』『アキラとあきら』など。

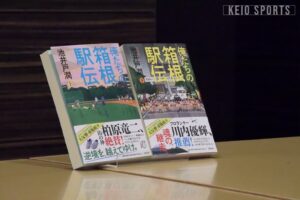

2024年に出版された『俺たちの箱根駅伝』は箱根駅伝をテーマに、関東学生連合チ

ームの奮闘やテレビ局側の視点を交錯させながら、スポーツと物語の可能性を描い

た意欲作となっている。

現在、小説すばるで『ハヤブサ消防団』の続編「ハヤブサ消防団 森へつづく道」を、

週刊ダイヤモンドで「ブティック」を連載中。

『半沢直樹』や『下町ロケット』などの社会派作品で知られる作家・池井戸潤氏。そんな池井戸氏は、慶應義塾大学OBでもあり、卒業後、銀行に就職。異色のキャリアを築いてきた池井戸氏が、2023年に新たに挑んだテーマが「箱根駅伝」だった。作品『俺たちの箱根駅伝』は、テレビ局側の視点と、学生連合チームの奮闘を描きながら、エンターテインメントとしての駅伝の可能性と熱量を描き出しており、その熱は読者にも確実に届いてくる。

1.オリジナリティの追求:作家としての信念

「作家にとって最も大切なのは“オリジナリティ”だと思っています」。池井戸氏は冒頭から、作品における独自性の重要性を力強く語った。

世に溢れる作品の中で埋もれないために必要なのは、巧みな文章ではない。その人にしか書けない視点、構成、世界観だという。「どれだけ文章が上手でも、他人の真似では評価されない。例えば、誰か先行する作家の作品の世界観を真似たような小説があったとして、編集者が“これは○○さんの世界だよね”と感じたら、それはもうその時点で賞から外れるんです」と話す。

文学賞の選考では、「完成度が高いのに落選する作品」も多い。その理由の大半は「既視感」にあるという。既存の作風や設定に寄せた作品では、読者の心をつかむのは難しい。それよりも、多少粗削りでも「他にない」という印象を与える作品の方が、小説としての力を持つ。

池井戸氏自身も、常に「自分にしか描けないものとは何か」を問い続けてきた。「小説は、他の誰でも書けるような内容であってはいけない。他にない世界観を提示することが、小説家としての勝負どころなんです」。

いかに既視感をなくせるか

2.『俺たちの箱根駅伝』誕生の背景

『俺たちの箱根駅伝』の着想は、駅伝中継の関係者との雑談から始まったという。「他の中継ポイントは地名を使うのに、なぜ”小涌園前”だけ、ホテルの名前を呼ぶのか」。テレビ放送の第一回大会で起きたあるエピソードを聞いたことが、作品化への着火点となった。

「箱根駅伝を描こうと思ったきっかけは、選手ではなく“テレビ局側”だったんです。正月の2日・3日にあれだけの放送時間を使う企画を通すって、サラリーマンとしてはすごく大変なことなんですよ」。そう語る池井戸氏が当初描きたかったのは、舞台裏の格闘と信念。放送を実現させたテレビマンたちの奮闘だった。

実際に、日本テレビの副調整室に足を運び、現場の雰囲気を肌で感じながら取材したという。しかし、取材を進めるうちに「箱根駅伝なのに、選手を書かないわけにはいかない」と感じた。そこで最大の壁にぶつかる。

「実在の大学をモデルにすると、真剣に競技に打ち込む選手たちにとって、エンタメ化された描写が失礼になるのではないかと悩みました」。箱根駅伝には、何よりも「走る人へのリスペクト」が必要だ。だからこそ、特定の大学名は避けたかった。

このジレンマを解決したのが、「関東学生連合チーム」の存在。複数校の補欠選手たちで編成されるこの特別チームであれば、実在の選手に過度な影響を与えず、フィクションとして自由度を保てる。

「この舞台なら書ける」と確信した池井戸氏は、そこから筆を進めていった。テレビ局と学生、両者の視点を描くというユニークな構成は、こうした葛藤と敬意の積み重ねから生まれたのだった。関東学生連合チームという“寄せ集めの弱者たち”を主人公にした構成も、組織や立場を超えて戦う人物を描いてきた池井戸作品らしい選択といえるだろう。

作品化には多くの葛藤があった

3.登場人物の名前に込めた想い

池井戸氏の作品に登場するキャラクターたちは、いずれも強い個性を持ち、読者の記憶に残る存在だ。そこには、「名前」への強いこだわりがある。

「名前って、作品全体の雰囲気や時代感を決定づける重要な要素なんです」と池井戸氏は語る。『俺たちの箱根駅伝』では、実際に箱根を走る選手がどのような名前を持つ傾向にあるかをリサーチし、2000年前後の名付けランキングを参考に登場人物の名前を決めたという。

親が陸上競技経験者の場合、子供に足の速そうな名前をつけることがある。この作品の選手たちにも、『走る』イメージのある名前を与えた。一方で、サポートスタッフはじめ他の登場人物には、それぞれのキャラクターに合わせた名前を用意した。

「悪役には“黒”が入った名前を使うこともあるし、柔らかいキャラクターには柔らかい響きを持つ名前を選びます」と、池井戸氏。細部への徹底したこだわりが、物語に説得力とリアリティをもたらしている。

名前の背後にある物語を想像しながら読み進めると、登場人物への理解がより深まり、作品世界の厚みも増していく。池井戸作品の登場人物が強く印象に残る理由は、こうした「名付けの哲学」に支えられている。

4.キャラクターの一貫性と物語の信頼性

「小説にとって最も致命的な“キズ”は、キャラクターの破綻です」。池井戸氏は、物語の信頼性を保つうえで最も重要なのは「登場人物の行動原理がブレないこと」だと語る。

書く前に綿密なプロットを立てると、それに縛られてしまうことがある。ストーリーをプロット通りに進めようとするため、キャラクターや設定に合わない行動を登場人物にさせてしまうことがあるのだ。「慎重なはずの人物が突然“うっかりミス”をする。そんな展開では、読者は物語から一気に冷めてしまう」と指摘する。

池井戸氏の執筆スタイルは、あらかじめ詳細なプロットを決めておくのではなく、「その場その場で、登場人物を忠実に書く」方法だ。登場人物を“実在する人”のように捉え、「この人だったら、こう言うだろう」「こういう行動をとるだろう」と自分に問いながら物語を進めていく。

「途中でストーリーの展開が苦しくなることもある。でも、それがむしろ読者にとって一番面白い瞬間なんです。作家が“どうなるんだろう”と悩んでいるとき、読者も同じ気持ちでページをめくっているはずだから」。

結果として、最初はただ“嫌なやつ”に見えた登場人物が、物語の終盤では読者の心を打つ存在に変わっていくこともある。「最初から全部設計図を引いてしまうと、そういう変化の芽を摘んでしまう」。キャラクターに寄り添いながら書き進めることで、物語には自然な奥行きと深みが生まれるのだ。

どんな物語でもキャラクターと向き合う

5.作家としての挑戦と読者への想い

作家としてのキャリアを重ねた今も、池井戸氏は「書くこと」の難しさと真摯に向き合い続けている。「小説を書くというのは、常に“崖っぷち”にいるような感覚です。自分がいま書いているものが面白いのか、まったくわからなくなる瞬間が必ず来る」。それでも筆を止めないのは、「物語の力」を信じているからだ。

池井戸氏にとって、小説を書くことは挑戦の連続だ。物語が予定通りに進まず、キャラクターが意外な方向に動き出すこともしばしばある。それを“失敗”と捉えるのではなく、「新しい発見」として受け止め、むしろそれが作品を面白くしてくれるという。

「自分でも驚くような展開が生まれたとき、たぶん読者も同じように驚いてくれると思うんです」。作家が本気で書いているときの“迷い”や“戸惑い”は、行間に滲み出る。それが読者の心に響く物語を生むのだ。

そして、池井戸氏が一貫して大切にしているのが「読者への誠実さ」だ。「読者は、こっちが適当に書いてるか、手を抜いてるか、すぐ見抜く。だからこそ、いつも全力で書く必要がある」。自分の作品が誰かの人生の一部になるかもしれない。その覚悟が、池井戸作品に込められている。

学生からの質問に真剣に向き合ってくれた池井戸氏

◆ 取材を終えて

池井戸潤氏は、常に「物語とは何か」「書くとは何か」を問い続けながら作品を紡いでい

る作家だった。私たち学生記者の率直な質問にも真剣に耳を傾け、時にユーモアを交えなが

らも、ひとつひとつに本気で応えてくださった。

取材の中で印象的だったのは、「物語の終わり方はいつ決まるんですか?」という質問に

対する池井戸氏の返答だ。「決まらないから困ってる(笑)」と即答し、会場には笑いが広

がった。けれどその後、「それでも書き進めるうちに、キャラクターが自然と結末に導いて

くれる」と続けた言葉には、物語に対する信頼と、作家としての矜持がにじんでいた。

『俺たちの箱根駅伝』は、フィクションでありながら、競技に懸ける人々の熱や葛藤を鮮

やかに描き出す作品だ。箱根を走るすべての選手、そしてその舞台を支える多くの人々への

リスペクトが、物語の奥底に脈打っている。

この作品と出会い、そして池井戸氏と直接言葉を交わせたこの日の体験は、私たち学生記

者にとって、“書く”という営みの意味をあらためて考えるきっかけとなった。

「慶大が箱根駅伝に出場できる日を心待ちにしている」とお話ししてくれた

(取材:宇田川志乃、岡里佳、写真・記事:宇田川志乃)