慶應義塾大学SFCの東海林祐子研究会に所属するジェンダー班により2022年に発足した「away プロジェクト」。スポーツとジェンダーに関するイベントの開催し、日々SNSでの情報発信を行っている。プロジェクトの一環として、メンバー達を中心に「スポーツと生理を可視化するイベント」が3月17日(月)、18日(火)の2日にわたり慶應義塾大学日吉キャンパスにて開催された。

「awayプロジェクト」

生理はスポーツのコンディショニングに影響を与えるが、ケガとは異なり相談しづらい一面があり、スポーツの場面では軽視されがちな問題となる。田野恵都(修士2・東京女学館)さんが一部の体育会でインタビューを行った結果、生理に関する対話の機会が非常に少ないことが明らかになった。

部員が互いの生理について知り、共感し、対話できるより良い場所づくりを目指し、研究所のメンバーを中心に「away プロジェクト」が発足。このイベントは“生理を可視化”することで、生理を当たり前のものとして受け入れる機会を提供するための企画となる。

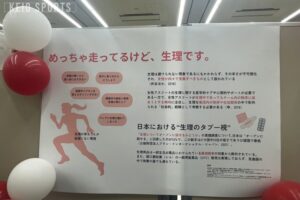

会場にて提示されたポスター

来場者に配慮した展示を心がけた

イベントでは普段は認識しづらい生理やジェンダーにまつわる課題について共感と対話を生み出すきっかけとなる内容を企画している。展示エリアでは、体育会における生理に関する調査や実態をポスターで発表し、吸水ショーツや月経カップなどの生理アイテムの展示、さらに共催であるサントリーmenphysドリンクの配布を行った。

生理アイテムの展示

実際に手に取ることが出来る

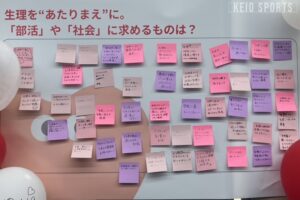

さらに、生理についての共有・対話エリアも設けられた。博物館や美術館の展覧会のような形式で展示を見て、最後にお互いに話し合い、感想を共有できる仕組みだ。

生理についての共有・対話エリア

たくさんのコメントが集まった

今回ケイスポでは、企画の主催者である3人にインタビューを行った。

【メンバー】

田野恵都(修士2・東京女学館)・元空手部

駒井琴羽(総3・西武台千葉)・バドミントン部所属

倉田紗優加(環2・伊那北)・競走部所属

(写真右から)倉田さん、駒井さん、田野さん

――「awayプロジェクト」のイベント開催に際し、特に工夫した点や新たに取り入れたアイデアはありますか?

倉田:開催場所を日吉キャンパスにしたことです。私たちはSFC所属ですが、日吉なら部活帰りの学生が気軽に立ち寄れると考えました。また、より多くの方に来ていただけるよう、さまざまな企業から協賛品を提供してもらう工夫もしました。

田野:生理はセンシティブでタブー視されがちなテーマなので、真摯に向き合う必要があります。ただ、主催側が硬くなりすぎると参加しづらくなるため、「行ってみたい」と思える工夫を意識しました。例えば、先ほど倉田さんが言ったように練習帰りにふらっと立ち寄れるような場所を選んだり、ドリンクやプロテインを用意したりすることで、生活の中に生理があることを自然に伝えられるようにしました。

駒井:展示では、自分の生理や体調と向き合うきっかけを作ることを重視しました。掲示物の中に、自分の悩みに沿った診断ができるコーナーを設けたり、ナプキン以外にもさまざまな生理用品があることを知ってもらったりすることで、少しでも快適に過ごせるようなヒントを提供できればと考えました。

――まだ始まったばかりではありますが、実際に今回の企画の反響などはありましたか?

倉田:思った以上に多くの人が関心を持ってくれていると感じます。生理に悩んでいる人や気になっている人が一定数いて、そうした人たちにとって魅力的な企画になっているのかなと。イベントを宣伝する中で、生理について改めて考える機会の重要性や、そのニーズの高さを実感しました。

田野:私は空手部出身なのですが、女子部員に話したところ「すごくいいですね」と好評でした。イベントにはさまざまなグッズを用意し、デザインにもこだわったので、「可愛い」といったポジティブな反応も多く、関心を持ってもらえたと感じています。

駒井:各部活動でイベントの宣伝をした際、「いい企画だね」と言ってもらえることが多かったです。また、同じ部の仲間から「生理について悩んでいるのですが、何か良い対策はありますか?」と相談を受けることもあり、部活内でのコミュニケーションが増えたと感じています。

――スポーツを通じた生理という問題の解決という試みですが、今後どんな活動に繋げたいと考えていますか?意気込みを教えてください。

倉田:このプロジェクトの目的の一つは、体育会の女子部員が他の部活の女子と相談し合い、悩みを共有できる”第2の居場所”を作ることです。女子部員が少ない中で、体育会全体で横の繋がりを強化し、悩みを抱え込まずにコミュニケーションを取れる場を提供したいと考えています。

田野:「awayプロジェクト」の目的は、生理を含む様々な背景を持つ人がスポーツを楽しめるようにすることです。体育会では規律や集団意識が強いですが、そこを開放的にし、生理中でも運動を楽しめる環境作りに貢献したいと考えています。さらに、生理用品の設置を通じて生理当事者のための環境整備にも力を入れたいです。

駒井:慶應の体育会は閉鎖的で、他の部活との関わりが少ないです。だからこそ、同じ悩みを持つ部員同士で相談し合える場を作り、他の部活との繋がりを広げていきたいと考えています。

今回のイベントは女性アスリートが抱える問題に焦点をあてた重要な試みとなった。ただ、これは氷山の一角に過ぎない。女性アスリートのさらなる環境改善を目指し、このプロジェクトの輪は広がっていく。「awayプロジェクト」の今後の活動にも注目!

プロジェクトの詳細はこちらの記事からご覧いただけます!

【away プロジェクト】スポーツ×ジェンダー 女性の生理について可視化する | KEIO SPORTS PRESS

(取材・記事:竹腰環)