4月、チアリーディング部22人・吹奏楽団16人の総勢38人の1年生が入部した應援指導部。多くの新入生を迎え、部はにぎやかさを増すとともに、応援の伝統を次の世代へと繋ぐ大切な時期を迎えている。春の新歓活動を通じてどのように仲間を引き寄せ、そして入部後にはどのように1年生を育成しているのか。今回は育成責任者2名と枝廣代表、さらに4名の1年生へのインタビューをもとに、新歓と育成の舞台裏を掘り下げていく。

今年度の育成を担うのは、吹奏楽団のK.Hさんとチアリーディング部W.Rさん。ともに3年次から新歓・育成に携わり、4年生となった今年は、これまでの経験を生かしながら、1年生が安心して成長できる環境づくりに力を注いでいる。

育成・チアリーディング部W.Rさん

K.Hさんは「新入生にとって一番近く・話しかけやすい存在でありたい」と語り、W.Rさんは「リスペクトを忘れずに接すること」を心がけている。2人の温かくも芯のある姿勢が、應援指導部の育成の根幹を形づくっている。

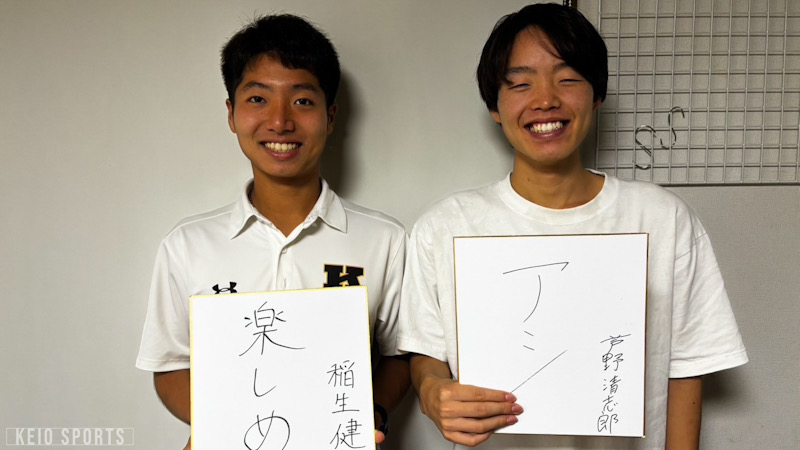

一方、今年新たに應援指導部の一員となり、先輩の指導を受けながら成長を重ねているのが、4人の1年生たち。吹奏楽団からはS.YさんとK.Rさん、チアリーディング部からはK.MさんとS.Tさんの4名がインタビューに応じてくれた。

それぞれ異なるきっかけで入部した彼らだが、共通していたのは“応援する姿への憧れ”と“人の温かさ”に惹かれたことだった。伝統を受け継ぎながら、それぞれの場所で“進”み続ける1年生たち。彼らの成長の裏にある、新歓と育成の物語に迫る。

【新歓について】

育成責任者の2人が今年の新歓で掲げたテーマは、開かれた應援指導部の魅力を伝えよう。今の應援指導部には、楽器やダンス、応援が初めての学生も多く、誰にでも門を開いている“開かれた団体”であることが特徴だ。

春の新歓期間は4月18日まで続き、日吉キャンパスでは中庭ステージや楽器体験、チア練習見学などを実施。吹奏楽団は塾生会館大ホールで座奏やドリル、応援ステージを披露し、チアリーディング部は中庭でスタンツを披露して新入生を沸かせた。

S.Yさん

「やってみてよかったと思えた瞬間だった」とW.Rさんは笑顔で振り返る。多くの新入生が、先輩との交流やこうした姿に惹かれて入部を決意した。S.Yさんは「もんじゃ焼きの食事会で先輩方が本当にキラキラした目をされていて、楽しそうで、自分もここで4年間を過ごしたいと思った」と話し、K.Mさんも「練習見学の時のハキハキした練習進行や踊りの美しさに感銘を受けた」と語った。

育成・吹奏楽団のK.Hさん

【育成について】

入部から数カ月。春の熱気が落ち着く頃には、1年生たちは応援席や練習の場で、それぞれが自分の役割を見つけ始めていた。その成長を支えているのが、育成責任者をはじめとする上級生たちの存在だ。

吹奏楽団のK.Hさんは「4年生は話しかけづらい存在だと思われがちだけれど、一番近い立場で支えたい」と語る。また、チアリーディング部のW.Rさんも「下級生にもリスペクトを忘れず、“ありがとう”を伝えることを大切にしている」と話す。上下関係が厳しいというイメージを覆すように、應援指導部では思いやりと信頼を重んじた育成が根づいている。

枝廣代表も、1年生の存在をこう語る。

「1年生は宝だと思っています。彼らの笑顔や頑張りが、上級生の原動力になるんです」育てる側と育てられる側が、互いに刺激を受け合いながら成長していく、それこそが應援指導部の魅力である。

今年の吹奏楽団では、例年より少人数の1年生が入部した。K.Hさんは「元気でやる気のある子が多く、人数が少ない分まとまりもある」と話す。互いの距離が近く、結束の強さが日々の活動にも表れているという。

一方、チアリーディング部では部員数が多い中でも、1年生の真摯な姿勢が目立つ。W.Rさんは「練習に真剣に取り組む子が多く、応援への思いが強い」と目を細める。合宿や応援の現場を重ねるうちに、声の出し方や立ち姿にも自信が宿り、応援する姿勢にも変化が見え始めた。そうした1年生の姿に、上級生も刺激を受けている。

「1年生が楽しそうにしていると、こちらも頑張ろうと思える」と枝廣代表。上級生と下級生が支え合いながら活動を続ける中で、部全体にも少しずつ変化が生まれている。その日々の積み重ねが、今の應援指導部を形づくっているのだ。

【先輩からの言葉】

入部して間もないころ、1年生たちは練習や応援の場面で、先輩たちの言葉や行動に何度も助けられてきたという。

吹奏楽団のS.Yさんは「応援に行くと、自分の体力以上のことをしてしまう場面もあったが、上級生が冷静に止めてくれて助かった」と振り返る。状況を俯瞰し、周りを気にかけてくれる先輩の姿勢が印象に残ったという。

K.Rさん

同じく吹奏楽団のK.Rさんも、「厳しい上下関係を覚悟していたが、実際は学年や部門を超えて笑顔で声をかけてくださる方が多い」と話す。「“いいね”と認めてくれる文化があって、お互いをリスペクトし合える雰囲気がうれしかった」と続けた。

チアリーディング部のK.Mさんが心に残っているのは、枝廣代表の「当たり前のことを当たり前にやる」という言葉だ。「誰かが見ていなくてもやるべきことをやる、その姿勢がとても謙虚で素敵だと思いました」と話す。模範であるという意識を、“基本を大切にする”ことで体現している点に感銘を受けたという。

S.Tさん

また、S.Tさんは4年生からの「できるかできないかではなく、やる」という言葉を今も胸に刻んでいる。「私は人前に立つのが苦手だったけれど、思い切って挑戦してみたことで自信がついた」と語る。観客への声かけやアイコンタクトなど、応援の現場で積極的に動けるようになったのも、その教えのおかげだという。

こうした先輩たちの言葉や行動が、1年生それぞれの心に確かに残っている。支えられ、学び、挑戦する中で、少しずつ自分なりの応援が形になっていったのである。

【1年生のこれから】

先輩たちの支えを受け、自信をつけた1年生たちは、少しずつ“応援をつくる側”へと歩みを進めている。練習や応援の現場で、育成責任者の2人は後輩たちからも多くの刺激を受けている。

吹奏楽団のK.Hさんは「1年生はどの活動も初めてで、純粋に楽しんでいる姿が印象的。自分も1年生のときの気持ちを思い出して、もっと楽しもうと思える」と話す。

チアリーディング部のW.Rさんも「練習や応援を楽しむ気持ちを忘れず、怖がらずに挑戦している姿勢に刺激を受ける」と語る。観客への声かけや練習への向き合い方など、1年生の積極的な姿勢が上級生にも新鮮な気づきを与えている。

一方で、2人は後輩たちに今後の成長も期待している。

K.Hさんは「この部には多くのルールがあるけれど、言われたまま動くのではなく、自分で意味を考えて、考えた上で行動をする学年でいて欲しい。あとは元気に楽しく活動してくれるのが一番」と語る。また、W.Rさんは「学年が上がるとそれぞれ役割が増えていくけれど、自分の仕事に責任を持ちながらも、同期や他学年を思いやる気持ちを忘れないでほしい」と後輩たちに願いを込めた。

枝廣代表も、「応援席ではまず楽しんでほしい」と前置きしながら、「それぞれが自分の役割を全うし、半年後には“教える側”に立てるようになってほしい」と話す。

K.Mさん

秋のリーグ戦を目前に、1年生たちは応援席や練習の場でさらに存在感を増している。これまでの支えられてきた立場から、今度は自分が応援をつくる側へ。それぞれが新たな意気込みを胸に抱いている。吹奏楽団のS.Yさんは「今までは必死に周りについていくことが精一杯だったけれど、これからは自分の存在で応援席を少しでも明るくしたい」と話す。K.Rさんは「選手が全力で戦う姿を見て、勝利の喜びを共有できることが応援の魅力だと実感した」と語る。「慶應らしい“新しい応援”を自ら伝播させていきたい」とも意気込みを見せた。チアリーディング部のK.Mさんは「観客を盛り上げるために、自分から積極的に声をかけていきたい」と笑顔で語り、S.Tさんは「合宿や練習で培った体力と精神力を発揮して、全力で応援にぶつけたい」と力を込めた。

最後に、育成責任者のK.Hさん、W.Rさん、枝廣代表に、代替わりを目前に控えた今、後輩たちに伝えたいことを尋ねた。

チアリーディング部のW.Rさんは、「どの体育会にも応援に行けることや、みんなで練習できることへの感謝を忘れないでほしい」と語る。自身の代がコロナ禍で満足に活動できなかった最後の学年だったからこそ、「今、当たり前に活動できることのありがたさを次の世代にも伝えたい」と思いを込めた。吹奏楽団のK.Hさんは、「部員が増えた今だからこそ、学年を越えたつながりを大切にしてほしい」と話す。枝廣代表も、「新しい曲や結果を残すことも大切だが、それ以上に“あの代、よかったよな”と思ってもらえるような雰囲気を残したい」と語った。

今回、2名の育成責任者と枝廣代表、そして4名の1年生へのインタビューを通して、應援指導部の新歓活動と1年生の育成に迫った。7泊8日の夏合宿を乗り越え、腕章を受け取り一人前の應援指導部員となった1年生たち。その成長の背景には、上級生――特に育成責任者の温かく、信念を持った支えがあった。一方で、上級生もまた、1年生のフレッシュで純粋に応援を楽しむ姿に刺激を受けている。学年を越えて互いに学び合うその関係が、應援指導部の伝統を支え、次の時代へと受け継がれていく。1年生が描く“これから”の軌跡に、目が離せない。

(記事、取材 : 小野寺叶翔)