9月13日の青学大戦で、白星発進を果たした慶大蹴球部。関東大学対抗戦、慶大蹴球部はここまで開幕から3勝2敗と、掲げる目標「日本一」へ向けて歩みを進めている。

この先には、名だたる強豪校が立ちはだかる。そして11月23日、聖地・秩父宮ラグビー場で迎えるのは、第102回を数える伝統の早慶戦だ。慶大が2010年以降勝利から遠ざかっている宿敵・ワセダを前に、蹴球部員たちは今、何を思うのか。

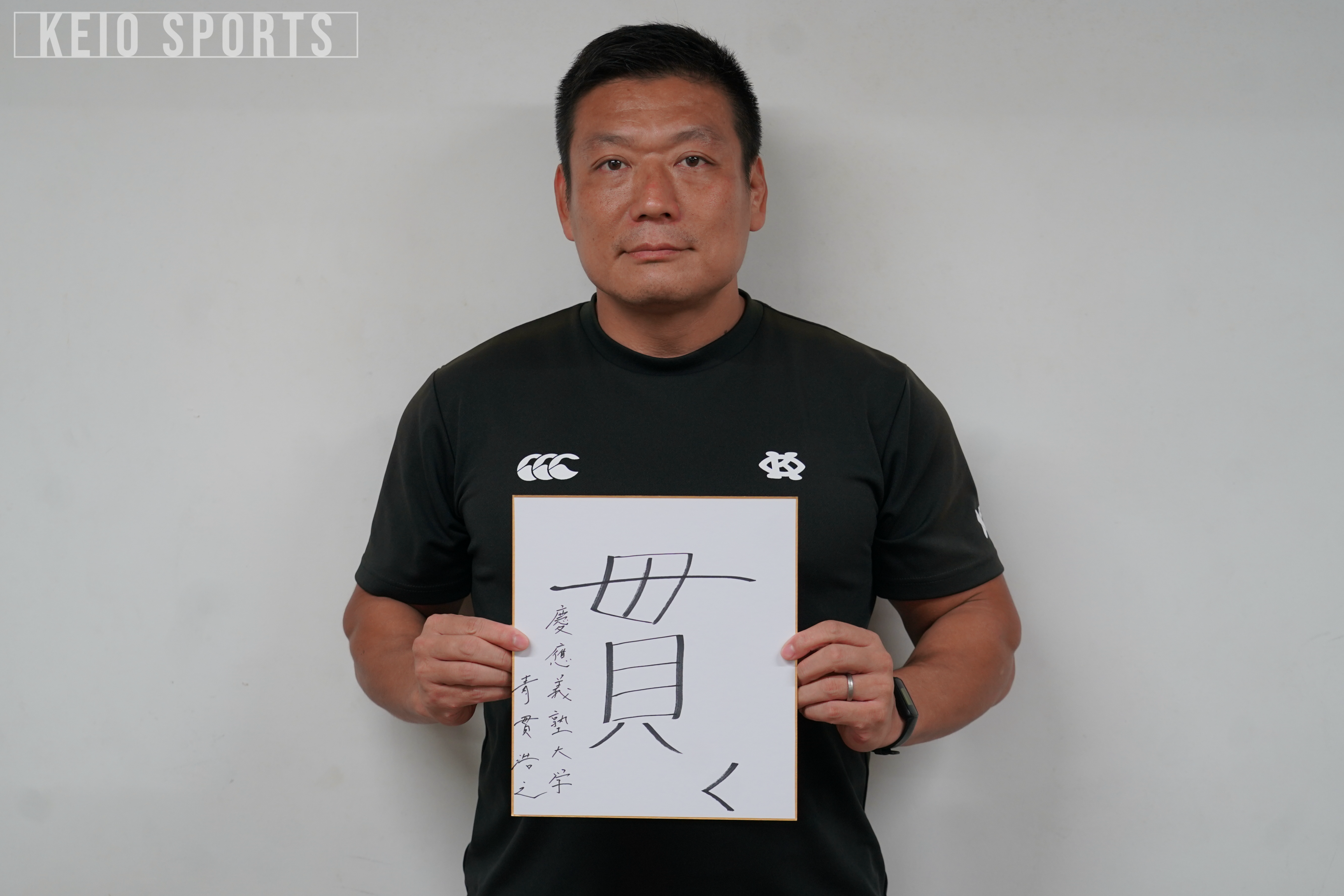

今回はケイスポラグビー班が、青貫浩之監督にお話を伺いました(取材:10月23日)。ぜひ最後までご覧ください!

——自己紹介をお願いします

2007年に総合政策学部を卒業しました青貫と申します。蹴球部の監督になって3年目、その前は2019年からFWコーチを務めています。

——慶大への進学の決め手となったのは

決め手は、自分が中学3年生の時に慶應が大学日本一になったのですが、その姿をテレビで観て「慶應かっこいいな」と思ったこと、またそのチームで活躍していた、前監督である栗原さん(栗原徹/前蹴球部監督・平13卒)のプレーを観たことがきっかけで、そこから慶應に入ろうという意思を固めていました。

——黒黄ジャージに袖を通していた頃の思い出は

1年から4年まで様々な思い出があります。1年生の時は廣瀬俊朗(元ラグビー日本代表・平15卒)さんがキャプテンを務められていて、ラグビーのことも、ラグビー以外のことも色んなことを学ばせていただきました。その後もたくさんの素晴らしい先輩方、後輩に恵まれ、4年生の時は1年生から3年生までに培ったたくさんの思いを背負って、自分のためではなくお世話になった方々のため、慶大蹴球部のためにワセダに勝ちたいという思いでキャプテンをやっていました。

——卒業後にラグビーを引退し、一般企業へ就職した理由

入学前から自分の中で「ラグビーがしたい」のではなく「慶應でラグビーがしたい」という思いがありました。入学後、1年生の時からずっと卒業後に新たなステージでラグビーを続けるか考え続けていましたが、自分の中の思いは変わらず、3年生の終わりには他の環境でラグビーを続ける選択肢はなく、就職活動一本で行くことを決めました。

——社会人時代、国内外でマネジメントに携わった経験を持つ。監督業に活かされている部分は

海外駐在という経験は自分の考え方を変え、視野を広げるきっかけになりました。タイではそれぞれの従業員が色んな考え方や価値観を持って仕事をしていて、価値観の押しつけがまったく通用しないことを学びました。これは今にも通じる部分があると思っていて、私は社会人としての価値観を持っていますが、学生には学生なりの価値観を持っていますし、時代も違います。自分が現役だったころの考え方と今の現役の選手たちの考え方が違ったとしても、それを理解して接していくことは駐在を通して培われたものだと思います。

——具体的に社会人時代と同じシステムを導入していることは

導入したものは特にないですが、1対1の対話をする機会は大事にしています。海外の時は特に、みんな「働く目的」が違ったんです。目的が違う人に「お前の目的はこうだ」と押し付けてしまうとまったく意味がありません。個々の目的と組織の目標をリンクさせるためには、やはり1対1の対話は欠かせないと思っていますし、そういう機会は大事にしています。

——ラグビーから離れていた中で現場復帰を決断した理由

前任の栗原監督からFWコーチの打診を受けて、栗原さんは自分の憧れの人なので、すぐ「やらせていただきます」と返事をしました。

——2023年、監督就任と同時に退社。決断の決め手は

味の素にはすごくお世話になっていて、色んな経験をさせていただいたのでとても悩みましたし、辞めるまでに色んな人に相談しました。でも最終的に考えたのは「慶大蹴球部に所属した4年間があったからこそ今の自分がある」という部分で、あの4年間が無ければ味の素にも入社できていなかったと思います。そう考えると、蹴球部に恩返しをしたいという思いが強くなり、退社に至りました。

——青貫監督の理想のラグビーとは

昔から慶應ラグビーの伝統は「魂のタックル」で、どこからこの「魂のタックル」が生まれてくるのかというと、心技体で言うところの「心」だと思っています。「技術のワセダ」や「体格の明治」に対して慶應が対抗できる部分はこの「心」の部分です。タックルにおいて、技術やフィジカル以前に、相手に向かっていくメンタルが重要です。ただ、ラグビーはディフェンスだけしていて勝てるものではないので、相手を止めるだけ、我慢するだけで満足するのではなく、前に出ていってボールを奪い返すようなタックル、ディフェンスを心がけています。このラグビーの実現のため、シーズンが始まる前に「3A」というスローガンを掲げました。内容はAwareness,Aggressive,Actionとなっていて、アタックだけではなくディフェンスも受動的にならず、自分たちから仕掛けていくことを重視しています。

——理想の実現のために練習で重心を置いている部分

個人個人のやり合いを全力でやることですね。ラグビーはコンタクトスポーツなので、突き詰めていけば一人一人のぶつかり合いで勝敗が決まります。そして、このぶつかり合いの勝敗を左右するのは日々の練習のやり合いです。この部分に関しては、監督就任当初から口酸っぱく高いレベルを求めています。

——今季ここまでを振り返って

今季はとても面白いシーズンだと思います。例年、夏が終わったタイミングでその代のラグビーが完成するというか、少しネガティブな言い方をすれば成長が止まるのですが、今年は春から成長の積み重ねが対抗戦に入ってからもずっと続いているので、見ていて楽しいシーズンになっています。

——今季、どの部分が特に成長しているか、またワセダに勝つにはどのような部分で更なる成長が必要か

成長を測る上で自分が基準としているものが2つあり、1つ目は攻守両面の組織的な連携です。慶應は個人個人の能力では強豪校に勝てないので、組織力を高めていくことが重要です。その中で夏以降、特にディフェンスの組織力がとても上がっていると思っています。対抗戦8チームの中でも失トライ数は上から3番目と少ないのはとてもポジティブな要素だと思います。2つ目の基準である個々のやり合い、コリジョンの強さの部分に関しても、筑波とも対等に渡り合えていたと思いますし、ここから先の日体、明治、ワセダとの試合では、このコリジョンの部分がどれだけ通用するかが重要だと思います。

——筑波大戦で見せたような粘り強いディフェンスは今季の慶大の長所。その完成度はどれくらいか

筑波戦の前半のディフェンスはとても粘り強く、慶應らしいディフェンスだったと思いますが、個人的にはあれは(100点満点中)75点で、やはり「我慢しているだけでは慶應は勝てない」ということを再確認した試合でした。我慢する部分はかなり完成してきたと思うので、ここからいかにアグレッシブに前に出るディフェンスができるかという部分に関してはまだ突き詰める余地があると思います。個人で前に出る意識を高め、またそれに周りの選手が反応するという部分、チーム全体で呼吸を合わせて前に出ていく部分、双方を更に高いレベルに持っていきたいと思っています。

——立教大戦では61得点を挙げる快勝。アタックの完成度については

アタックの完成度はまだ(100点満点中)50点くらいだと思っています。立教戦はゲームプランが噛み合って上手く得点を重ねることが出来ましたが、日本一を目指す上ではまだまだ足りていないと思います。アグレッシブなボール回しにチャレンジするという部分は上手くいっていますが、その精度がまだ低いように感じています。練習でどこまで細かい部分にこだわれるかが勝敗を分けるので、引き続きチャレンジする部分は保持しつつ、精度を高めるようなトレーニングができればと思っています。

——他方、セットピースの安定感は課題となっている

FWは1、2年生が多いだけでなく、対抗戦の経験が少ない上級生も多いので、セットピースについてはもう少し時間がかかるのではないかと思っています。11月末から選手権に入るくらいの段階で、強豪校と互角、あるいは互角以上のクオリティを実現できればと思います。

——1、2年生の積極的な起用が目立っているが、理由は

春はある種、自分の中のチャレンジというか、若い人材を積極的に使ってみようという狙いがあったのですが、今は若い力を使うとか、チャレンジみたいなものではなく、シンプルに下級生の実力が伸びてきているので起用しています。

——名門・桐蔭学園でキャプテンを務め、鳴り物入りで入部した申驥世(文1)の活躍をどう見ているか

対抗戦の一戦一戦の中でチームとして成長している、という話を先程しましたが、申も同じように成長していて、私自身、彼の成長速度にびっくりしています。夏までの彼なら「まだ自分の選手時代の方がすごかったな」と思っていましたが、今はもう抜かれてしまったと感じています。運動量も激しさもリーダーシップも、1年生とは思えない素晴らしいパフォーマンスをしてくれていると思います。

——申選手もインタビューで「運動量を増やすことを心がけている」と話していた

まさに夏合宿の最中に自分から運動量が足りていないことを伝えたのですが、彼のすごいところは言われたことを意識して取り組むところですね。今は対抗戦のデータを見ても彼がFW陣でトップの運動量を出していますし、吸収の速さと実行力が彼の1番の長所だと思っています。

——今季実力を伸ばしていると感じる選手は

LO山﨑太雅(商1・県立浦和)ですね。高校からラグビーを始めたとは思えない成長速度を見せてくれていると思っています。彼はもともと体が大きかっただけでなく、運動量も豊富な選手でしたが、更に接点の強さが増していると感じています。ただ、さらに成長を続けていかないと明治ワセダ帝京には勝てないと思うので、彼にはもっと他の大学のロックを観て、色んなものを盗んでほしいと思っています。具体的に挙げるとするならば、タックルとボールキャリーの部分でもっと力強さが欲しいですね。

——ゲームプランは相手によって変わるが、エリアマネジメントとボールポゼッションのどちらを重視しているか

今年のチームの強みは、試合によってエリアとポゼッションを使い分けるだけでなく、試合に向けて複数プランを練っておいて、試合の展開や状況に応じてピッチ上で使い分けることができます。去年まではポゼッションプランを使ったことはほとんどなかったのですが、今年は使い分けができるところまでスケールアップできているなと思っています。シーズン当初から使い分けを想定していたわけではなく、なんとなくアタッキングマインドの強いチームに仕上げていこうと思っていたのですが、春から練習、試合を重ねる上で、今年のチームは適応力やラグビー理解度が高く、試合の中で色んなことができるという感触があったので、色々なプランを提示するようになりました。

——多様なゲームプランの使い分けが実現している要因は

BKに経験豊富な4年生が多いことだと思います。主将の今野椋平(環4・桐蔭学園)を筆頭に、SH、SO、CTBが全員4年生なので、彼らの力がとても大きく影響していると思います。

——選手時代の早慶戦の記憶は

色んな記憶がありますね。2年生の時の負けの記憶は忘れられないですね。70点くらい取られて負けたのですが、それまでチームは好調で、僕自身も絶好調で早慶戦を迎えたのですが、11月23日に蓋を開ければ大敗で、とても悔しかった思い出があります。それから、4年生の時の早慶戦は、前半をリードして折り返しながら、最後やはり勝てなかったというのがずっと心に残っています。総じて、悔しい記憶しかないですね。

——監督就任後の早慶戦を振り返って

一昨年、去年とワセダと対等に戦えるレベルにチームを持っていけなかった反省があり、選手に申し訳なかったと思っています。自分たちのレベルと、ワセダのレベルを冷静に分析し、どう戦っていくかをうまく仕上げられなかったと感じています。今年は良い準備、良い積み上げが出来ている、と先週まで思っていたのですが、先週日曜のジュニア選手権のワセダ戦、その後に行われたC戦で大敗してしまい、まだまだ足りていないことを自覚しました。成長スピードをもっと上げていかなければならないと思っています。

——具体的にどのような部分が足りていないと感じたか

自分が大事にしている接点の強さ、コリジョンの部分でワセダにほぼほぼ上回られてしまったところです。それまで対抗戦、もっと遡れば夏合宿からコリジョンの部分で成長を実感していたのですが、自分たちが目指している日本一、そしてそこに近いであろうワセダと比べると、まだまだ差があると感じました。鍵となるのはやはり「受けに回らないこと」だと思います。我慢するだけのディフェンスになってしまうとワセダに100点取られてしまうと感じているので、どれだけアグレッシブに仕掛けるディフェンスが出来るかがポイントになると思います。

——今年のワセダの印象

ディテールへのこだわりの水準がとても高いのではないかと感じています。去年、一昨年のワセダから、更に一段階レベルアップしていると感じています。

——警戒しているワセダの選手とその対策

15番の矢崎君(スポ3・桐蔭学園)、10番の服部君(スポ2・佐賀工)ですね。彼ら2人がいるのといないのとでは全然違います。彼らには1対1で勝負しないことを心がけたいです。そのために組織的なディフェンスを磨かなければいけませんし、2対1、あるいは3対1くらいでなければ止められない選手だと思っていますし、それだけ重くマークする価値のある選手たちだと思っています。また、それ以前に彼らに良い形でボールが渡らないようにすることも重要だと思います。

——慶大のキーマン

もちろん全員がキーマンだと思っていますが、特に期待しているのは4年生ですね。彼らがもう一段変わらないと、早慶戦勝利と日本一を達成できないと考えていますし、ラグビーに対してコミットして、自分の課題に向き合ってほしいです。4年生はセーフティーな考え方をする選手が多いのですが、個人的にはもっと思い切ってチャレンジしてほしいと思っています。

——早慶戦に向けての抱負

皆さんご存じのように、今年のワセダはとても強いのですが、そんなワセダにどう慶應が立ち向かっていくかを期待されていると思います。「慶應はディフェンス」と言われますが、ただ粘り強く我慢するだけの受動的なディフェンスにならず、仕掛けるディフェンスを徹底し、ワセダに良いアタックをさせずにこちら側のアタックに繋げ、勝利を飾りたいと思っています。

貴重なお話をありがとうございました!

(取材:島森沙奈美、髙木謙 記事:髙木謙)